paisagem dos livros

Veja o sítio, leia o livro

(e leve tudo consigo)

…onde se discutem as paisagens dos livros de referência: as que lá estão e as que eles nos sugerem: Em quanto a paisagem que leio revela o que estou a ler? É nisto que neste sítio se pensa.

AMSTERDÃO

"A Queda", Albert Camus, 1956

Para uma obra que considere uma queda, nada mais adequado do que ter como cenário uma cidade abaixo do nível das águas do mar.

Jean-Baptiste Clamence é um advogado parisiense auto-exilado em Amesterdão, com um gosto particular por altas posições e uma contradição ideológica que o liga ao passado: o princípio do altruísmo e a defesa dos vulneráveis.

Auto-proclamado "juiz-penitente", Clamence conta o seu passado a um estranho, o que resulta numa inesperada confissão. De rico advogado de defesa parisiense, à crise que o leva à desgraça, a queda de Clamence é uma extensão alegórica da Queda do Homem do Jardim do Éden.

A inocência, a prisão, a existência (ou falta dela), a verdade (ou o seu contrário), são consideradas num penetrante monólogo ao jeito das Notas do Subterrâneo, de Fiódor Dostoiévski.

"La Chute" é a última obra completa de ficção do mestre franco-argelino, antes do acidente de automóvel que travaria de vez um dos maiores nomes da literatura, da filosofia e do existencialismo.

Falando dela, Jean-Paul Sartre não esteve por menos e considerou-a "talvez o mais belo e menos compreendido" dos livros de Camus.

Sartre estava cheio de razão.

BERLIM

"O Espião que Veio do Frio", John le Carré, 1963

Estamos em plena Guerra Fria. Em Berlim há uma cortina que separa dois mundos, o Oriente e o Ocidente. Famílias, amigos, e inimigos estão impedidos de mudar de lado. Nada passa pela barreira que divide a cidade. Com excepção dos espiões.

BROOKLIN

"Trilogia de Nova York", Paul Auster, 1985-1986

1985 e 1986 são anos de referência na literatura americana. Neles aparecem nas montras das livrarias os 3 volumes que compõem a New York Trilogy de Paul Auster. Num registo de suspense-mistério-policial, vários personagens, ao longo de 3 histórias, vão reflectindo sobre si e o espaço envolvente à medida que "as coisas" acontecem em seu redor. O stream of consciousness, tão típico do princípio do século XX (comum em autores como Proust, Joyce ou Woolf ou até no "desassossego" do semi-heterónimo Bernardo Soares) é recuperado nesta obra monumental de um dos grandes autores contemporâneos. New York, Brooklyn em particular, é eterna paisagem em pano de fundo; mas essas fotografias labirinticas da cidade moderna não são mais do que o caderno onde se escreve a consciência dos protagonistas. As ruas sinuosas de Brooklyn não são mero ambiente urbano mas, alegoricamente, o labirinto mental daqueles que as percorrem, inclusive o leitor.

Pelo meio, há a intertextualidade com D. Quixote, no que Auster chama "leitura imaginativa", em exercícios de interpretação de uma vida, quiçà, demasiado real.

CAIRO

"Morte no Nilo", Agatha Christie, 1937

A acção deste clássico de Christie decorre, quase por inteiro, a bordo do Karnack, um navio-cruzeiro que se veraneia pelas águas do Nilo, ao longo de ruínas milenares, entre os restos de uma civilização que se dedicou, como poucas, ao culto dos mortos. Nesse ambiente sugestivamente fúnebre, uma jovem mulher, de quem se pensaria ter tudo (beleza, dinheiro, felicidade), é subitamente descoberta assassinada. O plano do crime foi perfeito, ou não tivesse ele nascido da pena da raínha dos policiais; mas a bordo estava Hercule Poirot, de férias pelas margens do Cairo. Para aumentar a intriga e o pasto aos crocodilos, o leitor descobre que, entre os passageiros do Karnack, se encontra um famoso assassino profissional, que os Serviços Secretos Britânicos perseguem desde o tempo de Judas; se não tanto, pelo menos, há um bom pedaço, na pessoa do Coronel Race, amigo pessoal de Hercule Poirrot, que faz jus ao nome numa empolgante corrida contra o tempo.

Em "Morte no Nilo" Poirot tem das suas tiradas de aguda observação mais comoventes, ao constatar, no restaurante do navio-cruzeiro, a relação desnivelada de um jovem casal: «Um que ama, e outro que se deixa amar». Esta verdade pungente encontra-se na maioria das casas. Conseguimos vê-la, ao espreitarmos, dentro das salas dos outros; enquanto procuramos convencer-nos de que nunca se encontra nas nossas.

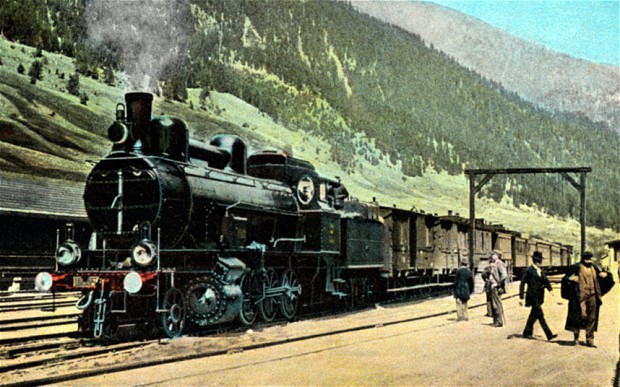

CONSTANTINOPLA

(séc. IV a.C - 1930)

"Crime no Expresso do Oriente", Agatha Christie, 1934

No já extinto Expresso do Oriente, que tão sumptuosamente partia de Londres, um aparentemente comum homem de negócios (de quem se vem a saber muito mais) é, de manhã, descoberto apunhalado. O morto é só um; os suspeitos são todos os passageiros. É mais um caso para Hercule Poirot (que, felizmente, vai a bordo) mas está longe de ser só mais um caso. Tão longe, que vai até Constantinopla (que também foi Bizâncio e também é Istanbul). De ler e viajar por mais.

DUBLIN

"Ulysses", James Joyce, 1922

Numa viagem a Dublin, é obrigatório o périplo de Bloom. Os Beatles, em 1967, cantam «A Day in the Life». A 16 de Junho de 1904, Leopold Bloom vive "a life in a day". É o Bloomsday, uma data que nenhum irlandês (ou amante de Literatura) pode ignorar. O dia em que um dos maiores anti-heróis desta arte, símbolo incontornável do Modernismo e do "stream of consciousness", cruza a capital da Irlanda para tentar esquecer uma traição conjugal e lembrar o modo como se traiu a si mesmo.

Envolto em polémica, controverso, chocante, levado a tribunal por obscenidade e atentado aos costumes, odiado, incompreendido, censurado, o périplo peripatético (passo o pleonasmo) de Leopold Bloom, que, num original paralelismo da Odisseia de Homero, faz a epopeia do meramente ordinário, é um ponto de viragem no modo de escrever; e o estilo de Joyce, ainda críptico em tantas passagens, muitas vezes triste, amargo, taciturno, muitas vezes jocoso, frequentemente satírico, brilhante quase sempre, influenciou gerações de escritores e marcou um movimento literário que tem nas suas fileiras nomes como Woolf, Proust, Faulkner ou, entre nós, o semi-heterónimo Bernardo Soares, com o seu fragmentário …Desassossego.

Ulisses (que Virginia Woolf recusou editar), foi publicado em fascículos no "jornal" The Little Review entre Março de 1918 e Dezembro de 1920. A publicação integral aconteceu pela 1ª vez em Paris, por Sylvia Beach, a 2 de Fevereiro de 1922, por altura do 40º aniversário de Joyce.

Mas, quem celebrou realmente a partir dessa data, não foi Joyce, nem Bloom: foi a Literatura.

FLORENÇA

"Um Quarto com Vista", E. M. Forster, 1908

Tida como a obra mais optimista de Forster, é na Pensão Bertolini, em Florença, que o conceituado romancista britânico Edward Morgan Forster (1879-1970) desafia o elitismo britânico do afecto por correspondência de classes.

A ingénua (e mimada) Lucy Honeychurch (Doce Igreja!) e a sua prima e tutora (vigilante moral) Miss Charlotte Bartlett estão de férias na cidade das artes, mas não estão satisfeitas: Fora-lhes prometido um quarto com vista, voltado para Sul, para o rio Arno, e, em vez disso, viraram-nas para Norte, num quarto sem vista para coisa alguma. Mas, para Lucy, no papel principal, até esse Norte se perde, inesperadamente, quando põe a vista no Sr. Emerson e no seu filho George: um encantador rapaz… de classe baixa.

Para desorientar ainda mais o leitor (e a protagonista), a menina Honeychurch deverá em breve fazer juz ao nome e mudar o apelido na Igreja: é a noiva de Cecil Vyse, um distinto (e supérfluo) cavalheiro inglês.

Mais do que uma história de amor, diz-nos quem sabe, "A Room with a View" (título original) é uma penetrante comédia social e um estudo de contrastes: valores, classes sociais e perspectivas culturais são postos em causa; e sobressai o essencial "coming of age" em que a heroína descobre a ingenuidade e compreende, finalmente, o cínico funcionamento do mundo…

ISTANBUL

"O Livro Negro", Orhan Pamuk, 1990

Rüya, a mulher de Galip, um advogado de Istanbul, desapareceu misteriosamente, sem deixar explicação ou rasto. Galip suspeita que Celal, meio irmão de Rüya e colunista do jornal Milliyet, está por trás do mistério; mas Celal também desapareceu.

A história do Livro Negro é a história da procura de Galip, que se interliga com os textos das colunas de Celal, longas introspecções sobre a cidade em que vive: a moderna (Istanbul); e a de ontem (Constantinopla, até 1930, e Bizâncio antes dela, até ao séc. IV a.C.).

Às tantas, dia a dia, procura a procura, a vida que Galip vive já não é a sua, mas a de Celal: dorme no seu apartamento, veste as suas roupas, até chegar ao ponto de ser ele mesmo o autor das crónicas do desaparecido repórter: Galip está convencido de que, se viver a vida de Celal, poderá ser capaz de pensar como ele e, assim, pensando como ele, de descobrir o mistério e (re)encontrar a sua Rüya (que em turco, não por acaso, quer dizer "sonho").

Neste encoberto jogo de absurdos, Galip continua a sua busca, mas (como connosco é comum) entra, lentamente, numa nova normalidade, dentro desses fatos que não são os seus.

Até que começa a receber estranhos telefonemas…

LA VALETTA

"A Balada do Mar Salgado", Hugo Pratt, 1967-1969

Entre 1967 e 1969, o periódico italiano Sgt. Kirk vê sair "Una ballata del mare salato"; e o mundo das histórias aos quadradinhos fica imerso no pasmo: Acabava de nascer Corto Maltese, o marinheiro de La Valetta (Malta), dos mais icónicos, imitados e carismáticos anti-heróis de qualquer forma literária, seja ela narrada com recurso a desenhos ou não.

Depois da 1ª aparição em francês (a língua da bande-dessinée) entre 1973 e 1974, a editora de referência Casterman publica o Corto em francês em 1975; e, um ano depois, recolhe o prémio de "meilleure œuvre réaliste étrangère" no mítico Festival d'Angoulême.

A 1ª Balada de Corto, das muitas histórias cruamente líricas (apenas aparente paradoxo) que Pratt nos ofereceu, foi por muitos considerada (e justamente) o primeiro verdadeiro romance em banda desenhada. Pratt vai além da qualidade artística de um desenho irrepreensível e sedutor: é dono de uma prosa-poética que nos prende e comove até as lágrimas, apesar do aparente egoísmo e frieza dos seus personagens (Raspoutine, Bouche dorée, o próprio Corto).

Foi o 1º romance de Corto Maltese que convenceu os editores de que uma BD não tinha de ficar forçosamente reduzida a 44 ou 46 pranchas. E que convenceu os leitores de que, se assinadas por Pratt, deveria ter muitas mais.

LOS ANGELES

(CALIFORNIA)

"A Ingénua Perigosa", Raymond Chandler, 1949

Se o Film Noir ilustra o paradigma do Private Eye (e a presença icónica de Humphrey Bogart), a Raymond Chandler o devemos. A sua criação, Philip Marlowe, imortalizada em The Big Sleep de 1939 (que Howard Hawks passou a filme em 1946), continuará a ser o modelo a partir do qual cada história de detective privado do submundo citadino irá fabricar o seu anti-herói.

Em The Little Sister (o título original que a tradução portuguesa mutilou monstruosamente), Orfamay Quest envia Marlowe numa cruzada ("quest") pelo seu irmão Orrin, enigmaticamente desaparecido. Escusado será dizer, ou não estivéssemos nós no género da femme fatale, Marlowe acaba por se ver embrenhado na "quest" de Quest.

Nos mistérios de Chandler (como sucede no bom romance policial), todos os personagens têm algo a esconder e revelam-se apenas na medida do seu interesse. E o que dizem poucas vezes coincide com o que pensam. Chandler é aliás mestre no diálogo e na construção do que é dito entrelinhas. A prosa que nos deixa é a do detalhe. E é nele, de facto, que o diabo se esconde, entre as páginas do nosso exemplar e as nada exemplares ruas de L.A.

MANHATTAN, NEW YORK

(NY)

"Boneca de Luxo, Truman Capote, 1958

Quem diz que não sabe o que é a Felicidade, nunca leu Truman Capote e "Breakfast at Tiffany's" (Boneca de Luxo, num mau título em português). A receita de Holly Golightly, das mais famosas e singulares criações literárias (e cinematográficas) é simples (ainda que discutível):

A Felicidade é a sensação experimentada ao observar as vitrines da Tiffany & Co., logo pela manhã.

Golightly é jovem, mas não encontra o seu lugar no mundo e vive uma eterna busca de festas e companhia, numa vivência frágil e confusa que parece denunciar que a sua receita simples carece de substracto que lhe dê a forma que procura.

A vida de Holly Golightly, que nos é contada pelo ponto de vista de "Fred", um escritor anónimo que com ela confraternizou, gasta-se em nova Nova Iorque, a grande maçã (envenenada), a cidade que nunca dorme, a atracção urbana do abismo. Holly disfarça as suas frustrações com um grupo de (supostos) amigos (homens, naturalmente) que caem de amores a seus pés. Mas, já se sabe, a mulher que tem muitos pretendentes escolhe sempre o errado; e é a Sally Tomato, mafioso e prisioneiro, que Holly, por razões trágicas, dá a sua atenção.

Breakfast at Tiffany's passou a filme em 1961, com realização de Blake Edwards (o mesmo da Pantera Cor-de-Rosa, com o incomparável Peter Sellers) e a lendária Audrey Hepburn no papel principal. Uma tragi-comédia dos tempos modernos onde o último a rir é o leitor — mas com uma lágrima no canto do olho.

DAVOS(ALPES SUÍÇOS)

"A Montanha Mágica", Thomas Mann, 1924

A Montanha Mágica (Der Zauberberg) será das poucas montanhas do mundo que não são difíceis de escalar. A magia está na prosa de Mann, das mais elegantes e profundas que a literatura alemã nos ofereceu. Sem este Bildungsroman (romance de formação), como os germânicos e os germanófilos gostam de lhe chamar, Thomas Mann não teria provavelmente conseguido o mais que justo Nobel da Literatura que a Academia Sueca lhe concedeu em 1929, o ano de todas as crises da Economia Mundial.

Tida como uma das obras mais influentes do séc. XX, "A Montanha Mágica" é, segundo o próprio autor, uma viagem à decadência, por meio da qual, talvez paradoxalmente, se procura a "ideia do Homem", a noção mais precisa de uma Humanidade por vir que não faz mais, por enquanto, que conhecer a fundo a doença e a morte, temas que Mann já explorara incisivamente em "Morte em Veneza".

Iniciada em 1912, a obra tem na sua génese o internamento de Katharina Mann (Katia), mulher do autor, num sanatório de Davos, na Suíça, por tuberculose.

Entre 1915 e 1919, Mann não soube que fim dar ao romance. Quando o encontrou, em 1924, todos os leitores souberam, porém, sem hesitações, o que fazer com ele: lê-lo, vorazmente, como que por magia.

MUMBAI

(EX-BOMBAIM)

"Filhos da Meia-Noite", Salman Rushdie, 1981

Salman Rushdie tornou-se famosamente infame (se se permite esta veleidade linguística) com os seus Versículos Satânicos. Mas o que o fez verdadeiramente famoso foi Midnight's Children, um fantástico romance-fantástico [sic] onde facto e ficção se interligam para, alegoricamente, contar a história do imperialismo britânico e da independência da Índia.

Para os que não sabem ler sem correntes (e são correntes, de facto), "Filhos da Meia-Noite" é um marco do pós-modernismo (mas hoje tudo é pós-modernismo!) e do realismo mágico:

Saleem Sinai, o protagonista, nasceu precisamente à meia-noite do dia 15 de Agosto de 1947, o dia da independência da Índia; e, como todas as crianças nascidas entre as 00h00 e a 01h00 da manhã, Saleem vem dotado de estranhos poderes. No seu caso, um apurado sentido de olfacto e… telepatia. Por meio dessa telepatia, Saleem encontra e reúne "Os Filhos da Meia-Noite", no que resulta numa reflexão cultural, linguística, religiosa e política das diferenças e dos problemas desta nova Índia, tão antiga e tão jovem simultaneamente.

De Kashmir a Agra, de Agra a Bombay (ou Bombaim, hoje Mumbai), daí a Lahore, de Lahore a Dhaka, o leitor corre a Índia pelos olhos de Saleem, e reflecte com ele sobre o bem e o mal, as suas fraquezas e as suas forças, ao longo de 3 sub-livros.

Mais do que 3 foram os prémios que arrecadaram os "Filhos da Meia-Noite", contando-se entre eles um Booker Prize (1981) e a inclusão na lista dos Grandes Livros do Séc. XX publicada pela Penguin. Todos eles, seguramente, grandes feitos; mas o maior dos prémios está ao virar da página.

NOVA IORQUE(NY)

"Uma Agulha num Palheiro", J. D. Salinger, 1945-1946

Publicado inicialmente em revista, entre 45 e 46 e editado em livro apenas em 1951, The Catcher in the Rye tornou-se rapidamente numa obra de culto (ou da contra-cultura).

Holden Caulfield tem 17 anos e muitos mais problemas: estudante em Pencey, um conceituado colégio interno para rapazes, Caulfield volta para casa mais cedo, no Inverno, por altura do Natal, mas não terá direito a presentes: Teve más notas a quase todas as disciplinas e, mais grave do que isso, conseguiu ser expulso do colégio (pago regiamente por um pai conservador).

Caulfield vem de uma família nova iorquina abastada (em posses mas não em afectos). No regresso a casa (como um regresso de um filho pródigo ou de um Ulisses indesejado), adiando o encontro com os pais, Holden decide fazer um périplo pela cidade de Nova Iorque, onde procura algumas das pessoas mais importantes para si: um professor, uma antiga namorada, a irmã mais nova… A eles, tenta explicar (e com isso entender) o que sente e pensa, a sua confusão, a sua alienação, a sua revolta. Identidade, angústia, um sentimento permanente de falta de pertença são temas fracturantes para Caulfield mas não menos para a Sociedade em que vive — e em que vivemos ainda.

Entre descrições e reflexões auto ou alter-proclamadas, dumb e phony são duas das palavras que mais usa: a primeira para se referir a si mesmo; a segunda para apontar o dedo com desdém a tudo o que o perturba. Na verdade, apesar do seu aspecto maduro, bem além dos seus anos e de um intelecto inquestionavelmente superior, Holden sente-se (e comporta-se em muitos aspectos) como um ingénuo e imaturo rapaz de 13 anos; e as crianças, não os adultos, são a sua melhor companhia.

Não foi por isso, porém, que a obra e o próprio Holden não se tornaram também na melhor companhia de uma legião de leitores que (em muitos casos ao extremo) o imitam e o veneram: Cerca de 250,000 cópias são vendidas ainda todos os anos e o número total ascende já aos 65 milhões.

Holden, no fundo, é um símbolo da rebelião adolescente ou de todo o inconformismo que não se consegue explicar. Agri-doce, claro-escuro, pleno de contradições, a sua "auto-psicografia" (como diria Pessoa) foi incluída na lista dos 100 melhores romances de língua inglesa; faz parte do programa de muitas escolas; e foi frequentemente censurado nos Estados Unidos, em outros países e em muitas bibliotecas, pelo uso liberal da linguagem, o seu retrato da sexualidade e o tratamento de alguns dos maiores dilemas da adolescência.

Em 1980, um jovem (de 25 anos) abordou um homem (de 40) na esquina da 72nd Street com a Central Park West. Segundos depois, disparou-lhe 5 tiros sobre as costas. O homem, que morreu no local, chamava-se John Lennon. O jovem chamava-se Mark David Chapman. Ao esperar pela polícia, tinha um exemplar de The Catcher in the Rye na sua mão.

PARIS

"Os Miseráveis", Victor Hugo, 1862

En 1845, o pintor François-Auguste Biard, recém-agraciado par de França pelo rei Louis-Philippe Primeiro, faz saber que a sua esposa Léonie Thévenot d'Aunet (romancista, dramaturga e exploradora francesa) é culpada de adultério com um certo poeta de ideias liberais chamado Victor Hugo. Léonie é condenada a 2 meses de prisão em Saint-Lazare e posteriormente enviada ao Convento des Augustines. É este episódio que, segundo Sainte-Beuve, dará origem a um projecto literário que o mundo veio a conhecer como Les Misérables:

Um dia, em desespero, Jean Valjean rouba 1 pão; e é condenado a 5 anos de trabalhos forçados, que as tentativas de fuga transformam em 19. Tendo em mente Léonie e Valjean, Hugo leva-nos a colocar uma questão importante: Quem cometeu o crime, afinal: foi Valjean ou a Sociedade?

A resposta é óbvia, nesta epopeia dos simples e dos desterrados que, talvez pela primeira vez no séc. XIX francês, ganham voz:

Os 5 volumes de Les Misérables descrevem a miséria desse século, e dão-nos personagens inesquecíveis e de uma força simbólica incomum como o (inesperadamente) bondoso Don Bienvenu Myriel, bispo de Digne; Fantine; Cosette; Marius; Thénardier; Éponine; Gavroche (o petit gamin que Hugo foi roubar à Liberdade de Eugène Delacroix); ou o cruel e patético antagonista, Inspecteur Javert.

Passado entre a Batalha de Waterloo de 1815 (que põe um fim a Napoleão Bonaparte) e os motins de Junho de 1832, o romance sobre os miseráveis de Paris (e de toda a França, afinal) é um registo histórico, social e filosófico, onde os ideais do romantismo e as ideias de Hugo sobre a natureza Humana se espelham exemplarmente.

Valjean é o ponto de ligação entre as diferentes histórias que transmitem a visão Humanista do grande mestre francês, e o seu perfil evolui através dos tempos, dos encontros e das páginas.

A esperança de Hugo foi que, com elas, evoluísse também a humanidade do leitor; porque, no fundo, é cada um de nós que, como Javert, persegue e humilha os Valjeans deste mundo; ou que, como Biard, condena por vingança a mulher que enganou; ou ainda que, como o Bispo de Digne, deixa partir o ladrão, juntando-lhe aos talheres de prata os castiçais de que ele "se esquecera", num dos mais comeventes episódios literários de sempre.

E, claro, como sempre, a escolha é de cada um.

SEGOVIA

"Por Quem os Sinos dobram", Ernest Hemingway, 1940

O Hotel Ambos-Mundos, em Havana, Cuba, conheceu mais mundos do que o seu nome anuncia. E em 1939 viu aparecer o manuscrito de For Whom the Bell Tolls, que Hemingway terminou noutro quarto de Hotel, do InterContinental New York Barclay, em Nova Iorque, em 1940. Nesse mesmo ano, em Outubro, o livro sai à estampa, para imediatamente reclamar um Prémio Pulitzer e vender quase 100.000 exemplares.

Por 3 noites e 4 dias, Hemingway leva o leitor à Sierra de Guadarrama, entre Madrid e Segovia, onde Robert Jordan, um jovem dos EUA nas Brigadas Internacionais das guerrilhas republicanas, tem como missão fazer explodir uma ponte durante um ataque a Segovia.

Jordan (que escolheu o lado dos que perderam a guerra contra o fascista Franco), é um semi-alter-ego de Hemingway ele mesmo; e é com base nas experiências de Hemingway nessa Guerra Civil que a trama e as memórias se constroem:

Os personagens no romance variam entre o completamente ficcional, o parcialmente ficcional e o absoluto facto-histórico. E é por meio deles que o jornalista-romancista americano procura traduzir a ideia do título, na verdade retirado da Meditation XVII, das Devotions upon Emergent Occasions, de 1624, do poeta metafísico inglês John Donne, então terminalmente doente:

No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. […] I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.

A Guerra Civil espanhola, diz-nos Hemingway deste modo, que fez cerca de meio milhão de mortos, não é, portanto, um problema de Espanha; não ficou perdida na Sierra de Guadarrama entre Madrid e Segovia:

De facto, o sino que dobrou pelos mortos de Espanha é o mesmo que, possivelmente amanhã, dobrará, num próximo conflito, mesmo à nossa porta.

LISBOA

"Os Maias", Eça de Queiroz, 1888

Dar como leitura obrigatória, para um curto período de aulas, a miúdos entre os 15 e os 18 anos que não gostam de ler (e lêem com dificuldade a posologia da Aspirina), um romance realista e complexo de 720 páginas sobre o Portugal do século XIX pode parecer um grande absurdo. E é-o. Mas nenhum absurdo é demasiado grande para a obtusidade aparentemente insanável das ilustres mentes(captas) que, infelizmente há anos, comandam os destinos do Ministério da Educação e respectivos programas curriculares de Portugal.

Disto resulta que o (provavelmente) maior e melhor romance de toda a literatura portuguesa é (possivelmente) o mais odiado, pelo menos entre os estudantes do 3º ciclo que tiveram a impudência e a imprudência de optar por "Humanidades" (essa área da expressão cultural e dos valores que quase ninguém pratica e quase ninguém entende) para fugir à aterradora Matemática.

Mas "Os Maias", publicados no ano de nascimento de Fernando Pessoa, são, incontestavelmente, um dos expoentes máximos de toda a Literatura Portuguesa (e mundial), seja qual for o seu género e o seu tempo.

A obra consiste (na aparência) na crónica da família Maia, ao longo de três gerações, até terminar no amor perplexante e proibido de Carlos da Maia e Maria Eduarda. Mas, polémicas à parte (de imoralidades, frivolidades, incestos), o que de facto é centro da crónica de Eça é Portugal, sempre afastado do desenvolvimento do Mundo que, por aquela altura, se centrava nas metrópoles Londres e Paris.

Quando, no final do romance (e com isto não se introduzem grandes spoilers), Carlos e Ega (alter-ego de Eça) correm desenfreados para apanhar "o americano", carruagem-taxi que lhes foge, brilhando, com a sua luz vermelha, ao longo da rampa de Santos, não são realmente Carlos e Ega que perseguem o americano, gritando, com esperança, «Ainda o apanhamos!», mas é Portugal, sempre a ficar para trás, que, no desejo de crescimento do autor, persegue a Europa, o progresso, o mundo.

A ação inicia-se em 1875, por altura da queda das folhas: "A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na visinhança da rua de S. Francisco de Paula, e em todo o bairro das Janellas Verdes, pela casa do Ramalhete ou simplesmente o Ramalhete." O nome vem-lhe de um painel de azulejos com um ramo de girassóis, no lugar onde deveria estar a pedra de armas.

"O Ramalhete", que, mais do que uma casa, é personagem, partilha o protagonismo na obra com as figuras inolvidáveis de Afonso da Maia, senhor da casa, dos Vilaça, dos Cohen, ou do insuportável e enfermiço Eusebiozinho («Quieto, Eusébiozinho, calado!»). Isto, claro, para não falar dos "actores principais" Ega, Carlos, e Maria Eduarda.

Tudo começa na casa "O Ramalhete". Mas, se é aí que a história começa, para a maioria dos leitores (forçados), graças à descrição do casarão abandonado (uma das glórias do realismo literário), é aí, também, que tudo acaba. Já para os outros, que gostam de ler e não abandonam um livro por descrever as coisas, é, realmente (realisticamente) o princípio de tudo.

HIGHWAY 64

(NC-AZ)

"Pela Estrada Fora", Jack Kerouac, 1957

With the coming of Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road.

Esta é uma das primeiras frases de On the Road de Jack Kerouac e o princípio de uma das maiores e mais significativas aventuras literárias de sempre e da tumultuosa geração Beatnik.

On the Road é o "romance" do pós-guerra e da contra-cultura americana, onde os protagonistas Sal Paradise (alter-ego de Kerouac) e Dean Moriarty (alter-ego de Nick Cassidy), acompanhados dos beatniks Old Bull Lee (William S. Burroughs) e Carlo Marx (Allen Ginsberg) fazem a apologia do jazz, da poesia, da liberdade e do hedonismo, impulsionados pelo consumo compulsivo de ácidos.

A idea de escrever "Pela Estrada Fora" surgiu durante os anos 40, entre a redacção (por Kerouac) de uma série de cadernos, ao estilo do stream of consciousness do Modernismo ou da écriture automatique do surrealista Breton. O resultado desses apontamentos foi posteriormente dactilografado, em Abril de 1951, durante três semanas contínuas, numa única fila de papel.

Após várias rejeições e imposições editoriais, o livro é finalmente publicado pela Viking Press em 1957; e parecia, de facto, que os Vickings haviam invadido a América.

O New York Times considerou-o: "the most beautifully executed, the clearest and the most important utterance yet made by the generation Kerouac himself named years ago as beat". E a Modern Library, em 1998, colocou-a em 55º lugar entre os 100 melhores romances de língua Inglesa.

Após esforços iniciais de Francis Ford Coppola, On the Road chega à 7ª arte, em 2012 pelo olho do brasileiro Walter Salles. No filme é ainda mais evidente a vertigem da viagem da contra-cultura pela conservadora paisagem de yankees e cowboys; e nós entramos pelo ecrã com os nossos protagonistas, vivendo as mesmas experiências, seguindo os mesmos caminhos e, pode até parecer-nos, por vezes, experimentando com eles os mesmos ácidos.

PORTO

"Amor de Perdição", Camilo Castelo Branco, 1861

Quem quiser falar de Romantismo, pelo menos se estiver em Portugal, tem inescapavelmente de falar de Camilo Castelo Branco e do seu "Amor de Perdição".

Este romance passional foi inspirado pela experiência factual de Simão António Botelho, tio do autor, preso por homicídio na Cadeia da Relação do Porto. É aí, aliás, que o próprio Camilo se encontra, a cumprir, por um ano, pena por adultério. Como Bocage no trilho de Camões, sente-se então a seguir as pegadas do tio "que amava, estava perdido e morreu de amor. Esta é a história".

Ou, com mais detalhe, a história é o amor de Simão Botelho (18 anos) e Teresa de Albuquerque (16), que, para sua sorte, se amam; e, para seu azar, pertencem a famílias rivais: Eles amam-se; os seus pais odeiam-se. Entre Coimbra e Viseu, ao jeito de Romeu e Julieta, Teresa e Simão fazem tudo para estar juntos; e as suas famílias fazem tudo para os separar. Se o livro fosse realista, ganhava a Sociedade e acabava a história; como é uma obra do ultra-romantismo, ganha a Sociedade, mas os amantes têm a última palavra: Antes perder-se a si mesmo, do que perder aquele que se ama; pois só no amor ou na morte pode haver Felicidade.

Este extremo é simples de entender: "Amor de Perdição" faz parte da chamada segunda fase do romantismo, em que o amor é levado às últimas consequências. Com a publicação do romance, Camilo Castelo Branco alcança a popularidade, mas esta nunca lhe fez realmente justiça, nem o satisfez. Escreveu como poucos; viveu como muitos: mal.

Até que, cego, velho, amargurado, desistiu de sentir e cometeu suicídio. A 1 de Junho de 1890, com um tiro de pistola na têmpora direita, acabou o homem. A obra, essa, é interminável.

ROTONDELLA(MATERA, BASILICATA)

"As Cidades Invisíveis", Italo Calvino, 1972

Olinda. Esta é a cidade. Situada, por Calvino, no Quadro VIII A (no seu críptico mapa mundi), Olinda é a 1ª das cidades escondidas. Depois de muito andar às voltas por terras e lugares, os críticos e exegetas (alguns, pelo menos) identificam-na como sendo Rotondella, uma rústica cidadezinha que se perde, enrolada em si mesma, a 575 metros de altura, na província de Matera, região da Basilicata, em Itália. Mas, para não andarmos também nós em círculos, dêmos a volta pelo sítio certo, a começar, como convém, pelo princípio. E o princípio é este:

Marco Polo, mercador de Veneza, está nos confins da Tartária diante de Kublai Kahn, fundador da dinastia Yuan, lider supremo do império Mongol (entre 1260 e 1294) que lhe ordena que lhe narre as suas viagens e lhe conte, em detalhe, os principais pormenores das cidades que povoam os seus domínios e de outras por onde tenha passado. Polo não se poupa nas minúcias e conta coisas extraordinárias. Mas, se o Kublai Kahn acredita nas cidades do mercador, ou se finge, interessado, acreditar em tudo, ao leitor, que (ao primeiro olhar) não reconhece nenhuma (nem nomes nem paisagens) elas parecem irreais, fantásticas, invisíveis. E, no entanto, se aprimorar a leitura e o olhar, será capaz, ao fim de um tempo, de reconhecer, com outros nomes, outras descrições, outras paisagens, muitas das cidades que já visitou, por onde passou e, até, onde mora.

O ponto de partida de cada capítulo é o diálogo entre Marco Polo e o imperador dos Tártaros. O de chegada é sempre uma surpresa, que nos ensina a redescobrir, repensar e reavaliar o nosso mundo.

O livro é composto por 9 capítulos (ou quadros), cada um deles com uma divisão interna, em que as 55 cidades (todas elas com nomes femininos) se organizam por 11 categorias, entre «As Cidades & a Memória» e «As Cidades Escondidas».

Ao leitor é dada a liberdade de escolher o seu próprio caminho, de cidade em cidade, pela estrutura da obra (um pouco ao jeito da Rayuela de Júlio Cortazar, por cujos parágrafos numerados podemos ir navegando, por entre a solidão surrealista-existêncialista das suas personagens). O próprio Calvino numa Conferência em 1983 na Universiade de Columbia, em NY, afirmou que não há um só fim para "As Cidades Invisíveis": "[Q]uesto libro è fatto a poliedro, e di conclusioni ne ha un pò dappertutto, scritte lungo tutti i suoi spigoli".

Publicado como se viu em 1972, o livro teve de esperar pela publicação (e tradução) americana, em 1974, para ser finalista do Prémio Nebula em 1976, na categoria de "Melhor Romance" atribuído pela Science Fiction Writers of America.

Porque os fins nestas cidades são muitos e estão por toda a parte, tal como as cidades elas mesmas, deixamos que Marco Polo (isto é, a Calvino) nos guie também pela conclusão deste texto:

Anche le città credono d'essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tener su le loro mura.

D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.

De facto, as perguntas que deixamos à saída de cada uma destas cidades são a melhor resposta que elas nos podem dar.

Continuemos então perguntando…